日本経済:思いのほか根深いデフレノルム~ジレンマの中での利上げ~

何気ない会話の中に見え隠れするデフレノルム

昨年末から年初にかけてのお正月休みでは、日並びが良かったこともあり、多くの人が観光や帰省などで旅行などに出かけたと報じられている。先日、内閣府から発表された24/12月の景気ウォッチャー調査でも、家計動向は昨年2月以来、10カ月ぶりに好不調の境である50を超え、回答者コメントでは、「冬のボーナス支給額が増加した」とか、「年末にかけて人の動きが活発だった」との報告がみられた。

筆者も、休暇期間に様々な方と話す機会があったが、世間話として話題に多く上がったのは、やはりこのところの物価高で、スーパーの食材がどれも1~2割くらい高いという嘆息交じりのコメントであった。日々、消費者物価指数と睨み合う筆者は、表面的にはそうした指摘に同意しつつ、CPI総合の前年比伸び率は+3%程度の伸び率であることを踏まえると内心では違和感を持っていた。そこで、具体的な品目を挙げながら価格の話をしてみると、「〇〇というおせんべいは少し前まで120円くらいだったのに」というような声が聞かれたが、その値段は近年の実勢とは乖離しており、「その価格は一体いつの時代の話だろう」というのが筆者の率直な感想であった。

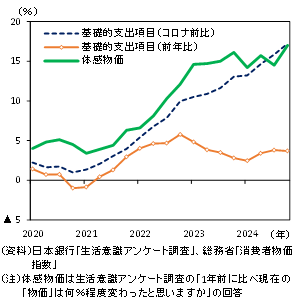

上述の会話を踏まえると、物価と言えばCPIの前年比をみることが一般的だが、庶民感覚としては前年比ではなく価格を比較する時期が異なっている可能性はないか、という仮説が導き出される。すなわち、日本は低インフレ・デフレ期が長かったため、商品価格が凍ったように動かず、上記の例でいえば「おせんべいは120円」というのが消費者の中で固定概念化しているとみられる。実際、消費者物価指数の基礎的支出項目指数(食料品など)について、前年比ではなく、コロナ前平均(2017~19年の単純平均値)を分母として伸び率を計算すると、日銀の生活意識アンケート調査の体感物価とほぼフィットする(図表2)。この体感物価とは、同調査において「1年前に比べ現在の「物価」は何%変わったと思いますか」という回答の水準で、消費者の感じる物価上昇率を反映したものと考えられる。つまり、人々に染みついた「〇〇の価格は××円である」という“ノルム ”の下で、実際の物価の前年比と乖離するように消費者の体感物価はかなり高くなっており、個人消費の停滞も、インフレ慣れしていない消費者のインフレ疲れが背景にあろう。

(図表)体感物価と基礎的支出項目(コロナ前比)

ノルムの盲点~家庭内の分配不足など”毛細血管の詰まり”~

日本は、かねてより企業の労働分配率の低下が課題であったが、コロナ禍後の外生的なインフレと春闘による高水準の賃上げにより、家計の名目収入は着実に増加してきている。こうした動きを身体に例えれば、近年の企業による高い賃上げは、長らく低体温・低血圧に慣れた日本経済の大動脈の狭窄が取れはじめ、徐々に血が巡り始めている兆しと言える。次なる課題としては、上述のノルムなど、社会にはびこる様々な固定概念が毛細血管の詰まりとして未だ多数残存していることである。こうしたノルムの打破は一朝一夕にはできないが、その解消に向けて重要視すべき指標は結局とのところ消費マインドである。このため、昨年12月の拙コラム(「令和の米騒動が冷やす消費マインド」)で指摘した通り、足もとの消費マインドの停滞は懸念材料である(詳細はレポートをご覧ください<図表に誤りがありましたので一部修正しています・1/29日>)。

日本経済:思いのほか根深いデフレノルム~ジレンマの中での利上げ~(950KB)(PDF文書)