日本経済:供給側へのしわ寄せが公共インフラを脅かす問題~バス運転士不足を考える~

はじめに

近年、日本の地方部において、バスの運転士不足が問題となっている。長野県内でも、バス会社における運転士の人手不足を理由に、廃線や減便といったニュースが目立っており、地域住民の“足”が失われるとして各所で問題提起がなされている。この問題の背景には、人口減少や公共交通機関の収益力低下、運転士などの待遇面の問題など様々な問題が存在しているが、俯瞰してみると、従来から指摘されてきた利用者数の減少という需要の減少に加え、昨今では運転士の不足という供給力の低下が同時発生しており、需給両面で悪循環が発生していると整理できる。

本稿では、この問題を、より本質的な日本経済の構造的課題として捉え直してみたい。特に、近年、社会問題化しているカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)や過剰サービスの問題と、公共サービスの持続性について考察していく。

慢性的な需要不足とその結果としての消費者余剰

日本経済は、バブル崩壊以降、失われた30年と呼ばれる長期の経済停滞に陥った。この間、日本経済の課題は、足もと発生しているような供給不足ではなく、どちらかと言えば需要不足の裏側として発生した供給過剰の慢性化であった。日銀の内田副総裁は、今年3月の静岡県金融経済懇談会において、「デフレ経済の本質は『余剰人員を抱えたワークシェアリング経済』だ」と言及し、その帰結として失業を低水準にとどめた一方、代償として「雇用と企業数が過剰な状況が長期間続き、賃金も製品価格も上げられなかった」と指摘している。こうした需要不足・供給過剰の環境のもとで、日本経済は、低インフレ・低賃金という均衡点を見出してきたと言えるだろう。

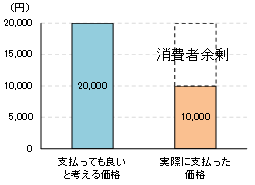

こうした中、企業は、需要が弱い消費者に適合する形で、低価格を前提に高いサービスの提供を余儀なくされ、結果的に日本の消費者は“世界一シビア”と称されるほど「(価格決定権の面で)消費者が優位」の状況が形成された。この消費者優位の状況は、経済学的には「消費者余剰の拡大」として説明できる。経済学では、消費者が企業等からサービスを提供してもらった際に、支払っても良いと考える金額に対して、実際に会計で支払った価格が下回ると、消費者余剰が発生したとされる。例えば、どこかの旅館に宿泊した際、1泊2万円なら払っても良いと思えるような宿泊体験を得たが、実際の支払額が1万円だった場合、消費者はその差額の1万円分のメリット(=消費者余剰)を得た、と解釈される(図表)。端的に言えば、コスパが良い、ということである。

(図表)消費者余剰の概念

消費者余剰が大きい社会では、消費者は支出額以上の価値を持つサービスを享受できる一方、供給側は常にコスト対比でみたときに高いサービス提供を求められることになる。こうした状況が続けば、企業は洗練されたサービスを生み出すというプラスの面がある一方、消費者への過度な迎合を生み、それが結果として供給側へのしわ寄せというマイナスの面を生むリスクを孕むことになる。

カスハラと消費者余剰の関係性

マクロ的な変遷を念頭に置きつつ、改めて昨今のカスハラ問題の背景を考えると、こうした消費者余剰が大きい社会構造と無縁とは言えないだろう。消費者は、低価格で高品質なサービスを「当然の権利」として捉えるようになり、それが時としてサービス提供者に対する理不尽な要求や暴言となって表出する、ということではないだろうか(もちろん昔からカスハラは一定数あったことは否定できないが)。

問題は、こうしたカスハラが、エッセンシャルな公共サービスにまでその影響が及んでいることにある。特に、1.で記載したバス運転士に対するカスハラは深刻のようで、乗客による暴言は、全国の地域交通機関で散見されている。ただでさえ高齢化が進むバスの運転士だが、定時運行への過度なプレッシャーや、理不尽なクレームなど、様々なカスハラが運転士への精神的負担となっており、賃金などの待遇面以外にも人手不足の要因として問題となっている。

長野県内でも、バス運転士の不足により路線の減便や廃止といった形で影響が顕現化している。筆者自身、長野県への移住後、最寄りのバス路線が人手不足により土日祝日が運休になり大変困惑した(現在は運行を再開)。人手不足による減便や路線の廃止などにより、公共交通の利便性が低下すれば、自ずと自家用車への依存が強まり、それが交通機関の収益力の低下や、通勤時間帯の慢性的な渋滞、温室効果ガスの排出、地価の下落といった外部不経済の発生を惹起することになる。同じ文脈で議論を敷衍すれば、昨今では公務員の深刻な人手不足なども指摘されている。こうしたエッセンシャルな公共サービスを維持していくことが求められる中、この問題を“ハラスメント”という表現で一括りに議論して良い問題ではないだろう(詳細はレポートをご覧ください)。