令和の米騒動が冷やす消費マインド

物価上昇率は鈍化してきているものの、消費マインドは改善せず

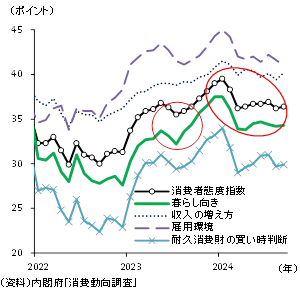

日本人の消費マインドがなかなか上向かない。2023年以降の消費者態度指数の推移をみると、23/8~10月にかけて一時的に悪化したものの、その後は緩慢なテンポながら改善してきた。もっとも、24/5月に急低下し、それ以降は足もとまで低調な状態が続いている。この間、名目賃金の増加に伴い「収入の増え方」は上昇基調を維持しているが、生活実感を表す「暮らし向き」や「耐久消費財の買い時判断」は低調である。これは、このところの物価高が背景にあるということは想像に難くないが、生活実感に近いとされる消費者物価指数(以下、CPI)の「持家の帰属家賃を除く総合」指数は23/1月をピークに伸びは鈍化しており、足もとの消費マインドの低調さを説明するにはやや説得力に欠ける。

▽ 消費者態度指数(全国)

食料品、電気と来て、次はコメの値上がり。高止まりする体感物価

足もと上昇が目立つのは、“令和の米騒動”とも言われる米の高騰である。日本人の主食である米の価格上昇は、食べる頻度が高いという点で消費者にとってボディブローのように効いているとみられ、今夏、各地のスーパーの店頭から米の在庫がなくなるような供給不安も相俟って、消費者が米の動向に相当センシティブになっている可能性がある。10月のCPI総合指数は前年同月比+2.3%で、このうち米(うるち米A、B)の押し上げ寄与は+0.34%pt程度であるが、上記の通り、米価高騰による消費マインドへの影響は軽視すべきではない(詳細はレポートをご覧ください)。