統計からみた県内宿泊業の現在地と今後の課題<2024.11.15>

長野県の宿泊業は全国有数のプレゼンスを誇るものの、近年は退潮傾向

長野県の宿泊業は、豊富な観光資源等を背景に、全国屈指のプレゼンスを誇ってきました。もっとも、2013年以降の全国的な宿泊需要の回復局面において、県内の宿泊業は相対的に競り負けている姿がうかがわれ、競争力の低下が懸念されます。

そこで、県内宿泊業の現状について、統計的な分析を中心に現状と課題を整理するとともに、県内宿泊業の強みを維持しつつ、今後の人手不足時代を乗り越えるための方策について検討しました。

県内宿泊業の競争力低下の背景

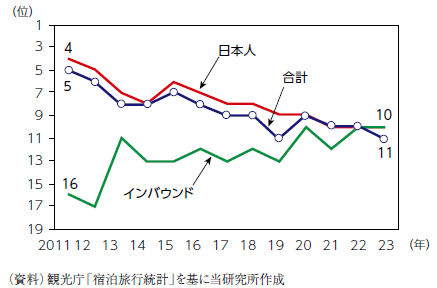

長野県の延べ宿泊者数の全国順位は、2011年は5位と全国屈指の水準にありましたが、23年には11位まで低下しており、県内宿泊業は相対的に競り負けている様子がうかがわれます。この背景には、バブル期や長野五輪前後に建設された宿泊施設の築年数の長期化が、近年の県内宿泊業の競争力低下の一因として考えられます。

また、県内宿泊業は、全国的にみて収益力が低く、そうした低収益施設に多くの労働力が分散していることが、労働生産性の低下の背景にあることが分かりました。今後、人口減少により人手不足の深刻化が想定される中で、収益力の低い施設は人手の確保に苦戦することが見込まれます。このため、これからは収益性の維持に向けて人件費の増加分を宿泊料等へ価格転嫁する必要がありますが、設備の築年数が長期化する県内では、そのハードルは相対的に高いとみられます。では、どのような取り組みを進めていくべきか、という観点で3点ほど提言をしました。

▽延べ宿泊者数の全国順位の推移

“狩猟採集型”から“農耕牧畜型”へ 大胆なビジネスモデルの転換を

県内宿泊業は、観光地であるがゆえに季節によって宿泊需要の繁閑の差が大きく、それがビジネスをする上で最も大きな課題となっています。また、労働需給からみると、多数の小規模施設が分立していることも課題となりそうです。今後は、人手不足や低収益性への対応に向けて、(1)宿泊需要の平準化、(2)各事業者間の連携強化、(3)非価格競争力の強化の3つが重要であると考えられます。

いずれも共通して言えることは、減少傾向にある宿泊需要を奪い合うのではなく、事業者自らが変革をしながら新たな宿泊需要を作り出していく姿勢が重要である、ということです(“狩猟採集型”から“農耕牧畜型”へ)。そのためには、行政や各協会などの組織の力を借りつつ、各事業者が協力して今後の方向性を共有する観光振興ビジョンを策定し、人手不足やコスト増加などのさまざまな課題を乗り越えていく姿勢が求められます。

※今回のレポートの詳細は、経済月報11月号調査レポートに掲載しております。ぜひ、ご覧ください。

(2024.11.15)