公害と環境についての企業実習 1

公害と環境についての企業実習 2

| 連携団体 | 期間 | 参加者数 |

| 長野県環境保全研究所 | 10/23、10/30、11/ 6 (時間帯13:00~15:15) 合計3回実施 |

工業化学科8名 延べ人数24名 |

課題研究

習得させたい知識・技術

木炭による重金属、有機物を吸着するメカニズムを実験で証明するために、環境保全研究所様の高度な先端技術を学びながら、吸着前と吸着後の濃度を分析し、環境基準に照らしながら考察を深め、公害と環境について考えさせることがねらいである。

実習内容

第1回目

オリエンテーションでは、長野県環境保全研究所の概要について説明していただきました。講義では有機化合物とは何か(アルカン・アルケン・芳香族について、異性体に ついて、単位について)、ガスクロマトグラフ法の原理について、コンタミとは何か、気液平衡とは何か、バイアル瓶へのサンプル採取について説明と実技指導をしていただ きました。

揮発性有機塩素化合物(VOC)の分析(GC)、続いて重金属の分析(ICP-MS)についてはサンプリング方法、前処理方法等の説明がありました。

第2回目:CODの測定。(河川水の分析:鴨池川と宮川、並びに模擬有機廃液と木炭吸着後の廃液の比較)化学的酸素要求量、酸化と還元とは何か、また硫酸で酸性にする理 由、希釈倍率について、正試験と空試験(BLANK)方法について講義と実技指導をしていただきました。更にCODの結果の算出方法について説明を受けました。

その他、実験室内で培養されている1974年に採取されたホシツリモ(水草)が野尻湖で絶滅してしまった経緯や、現在実施している復元実験の経過の説明を受けました。

第3回目:ICP-MS(重金属の分析)。模擬重金属廃液と木炭吸着後の廃液を分析することにより重金属がどれだけ木炭に吸着されたのか比較するための課題研究を行いました。操作方法について説明。パソコンへの測定条件入力、試料のオートサンプラーへのセッティング。プラズマの中でのイオン化の説明。ICP質量分析、ICP発光分析、原子吸光 法の分析原理の違いについて講義を受ける。検量線、原子吸光法におけるマトリックスモデファイヤーの役割、有機物の影響等の説明を受けました。その他分光光度法、高速 液体クロマトグラフ、ガスクロマトグラフ法について原理と説明がありました。プリントアウトした結果をいただき、原液と吸着後の重金属の比較について、学校に帰ってか ら考察を深めました。

実施結果

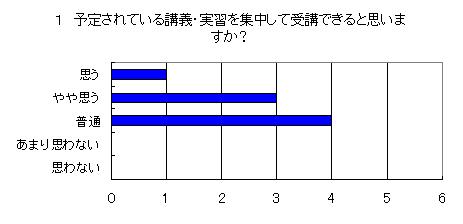

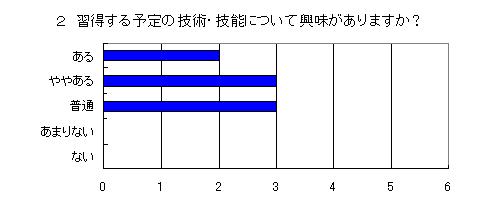

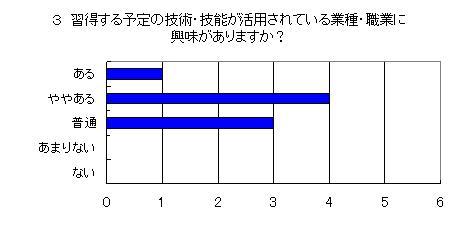

生徒自身の興味・関心、理解、実践力の度合い(講義・実習開始時点)

(生徒へのアンケート結果)

関連リンク

公共ソリューショングループ

電話番号:026-224-0504

FAX番号:026-224-6233