若手社員のキャリア開発への対応<2024.8.7>

当研究所の経済月報2024年6月号トピックスで、入社した会社で定年まで働きたい新入社員の割合は、3割弱という調査結果が紹介されました。

就労意識が多様化している若手社員のキャリア開発のため、求められる対応をご案内します。

1.「きつい」「ゆるい」両方に不満が発生

今の若手社員は、仕事がきつくても、ゆるくても辞めてしまうという状況にあります。

「きつい」とは、ムダや人手不足といったことによる長時間労働、理不尽な人間関係、休日が少なく有休が自由に取りにくいといった、エンゲージメントが低い状態の職場です。一方「ゆるい」とは、若手の能力や期待に対して負荷が低すぎる状態で、若手が成長を感じられない職場です。

2.キャリアはWill / Can / Must の3つの軸で考える

若手社員の悩みには、(1)入社前のイメージとのギャップを感じる、(2)周囲とのコミュニケーションが不足し相談しにくい、(3)自分の仕事が職場に貢献している実感が持てない、といったものがあります。

若手社員の段階では、今後求められる行動や役割が曖昧で、成長した姿をイメージできない人もいます。将来どうなりたいのか、そのためには何が必要かを考えさせるため、若手社員のキャリア開発支援は重要です。

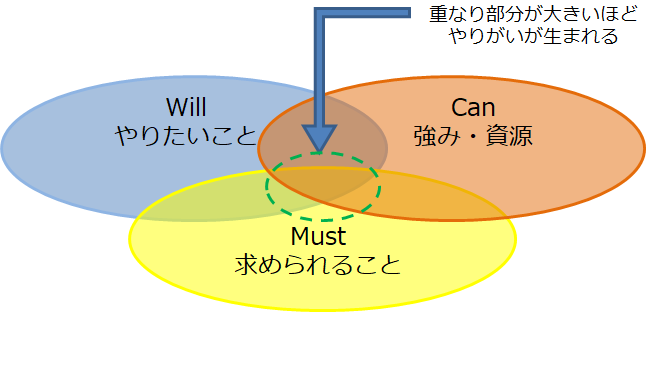

キャリアを考える際は、3つの軸で自分の強みや志向性を整理すると、自分にも他者にも分かりやすく、伝えやすい形にすることができます。自分の強み(Can)を生かし、周囲から求められること(Must)を満たしつつ、自分の目指したいもの(Will)の実現に取り組む、3つの軸のフレームワークを活用し、キャリアを明確化していきます。

この3つは、それぞれが重なり合う輪であり、その重なりが大きければ大きいほどモチベーション維持ややりがいにつながると言われています。

3.職場の外も活用して育成する

若手社員の育成のためには、「職場の外」も活用していくことが有効です。上司など縦のラインによるOJTが中心の育成は、その職場でしか通用しない能力やスキルに偏りがちです。一方、若手社員は「この職場で働き続けて社会で通用する社会人になれるだろうか」といった不安を持っています。

社外講師による勉強会、外部研修への参加など、組織外の汎用的知識を学ぶことや、社外のメンバーとのつながりを持つ機会が、若手社員の刺激になります。

また、副業や兼業、期間を定めた社内移籍や外部出向など、職場外での学びとして「越境」が注目され、その効果に関心が高まっています。職場の境界にとらわれない育成を取り入れ、学びの成果を業務に持ち込む好循環をつくることで育成効果が高まります。

4.組織として関与するとともに職場の魅力を高める

キャリアは自分で築くものという考え方もありますが、若手社員の成長は「自己責任」だけでは実現しません。本人希望を定期的に確認する場を持ったり、公募での異動を拡大するなど、組織として仕組みや制度を整備していくことが必要でしょう。

いつでも周囲に相談できる心理的安全性の高い職場をつくり、キャリアについてコミュニケーションを十分にとり、組織が個人に寄り添い成長を支援していく取り組みが大切です。職場の魅力を高めることは、人材を獲得する最大の武器となっていきます。

当研究所では、若手社員向け研修を提供しております。お気軽にご相談下さい。

本稿は、経済月報2024年8月号の相談コーナーの記事を加除修正したものです。

(主席コンサルタント 岩下宏文)

経営相談

電話番号:026-224-0501

FAX番号:026-224-6233