共同研究(組込システム学習教材の開発)

共同研究(組込システム学習教材の開発)

| 連携企業 | 参加生徒 |

| 日置電機 | 情報技術科3年 40名 |

研究の目的

産業界では組込システム技術の人材の需要が急速に増している。また、リアルタイムOS等を用いた技術の高度化が進展している。高校でも以前からマイコン制御の学習を実 施しているが、その内容は産業界で実践されている技術を反映したものではなくなってきている。

今回、マイコン制御の学習内容の見直しを図り、新技術も導入することにより、産業界で活躍するための基礎を確立できる教材の作成を目指す。その際、企業の支援を得て、学校と企業が協働し、望ましい学習内容、学習方法を探る。

教材化の具体的な目標は次のとおりである。

1:基礎的・基本的な電子回路を設計・製作できる力を育成する。

2:回路図から動作を理解し、それを制御するプログラムを作成できる力を育成する。

3:I/O制御、割り込み制御等の基礎的なマイコン制御技術を活用できる力を育成する。

4:リアルタイムOSの基礎を理解するとともに、システム設計技法の基礎を習得し、それらを活用できる力を育成する。

研究内容

1:昨年度は、企業と教育内容を検討し、次のような実践を行った。 a)電子回路を設計する学習を新設した。さらに、電子回路の設計・製作の機会を大幅に増やし、その有効性を確認した。

b)それまでのマイコン学習では低位のCPU(PIC16F84)を使用していたが、企業と相談してより高位のCPU(PIC18F477)を使用し、I/O制御、A/D変換、シリアル通信、LCD制 御等の学習を行った。これにより基礎的なマイコン制御技術の充実を図ることができた。

c)PICのCコンパイラに付属のRTOS機能を使用して、リアルタイムOSの学習をしたが、機能が貧弱で充分な学習は展開できなかった。しかし、高校においてもリアルタイムOSの学習が有効であるという手応えを感じることができた。

2:昨年度の結果をふまえ、昨年度後半から本年度の授業を構想し、準備を進めた。

a)電子回路の設計・製作学習を通年で体系的に学習できるよう、学習内容を整備した。

b)従来のマイコン学習が継承でき、リアルタイムOSにも対応できるCPUとして新たにH8/Tiny(3687)を採用し、学習内容を構想した。

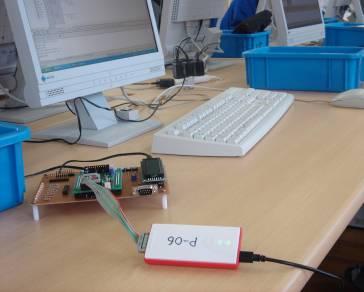

c)本物を生徒に触れさせることが大切であると考え、企業でもそのまま通用するような開発環境を40セット(1クラス分)用意した。(図1)

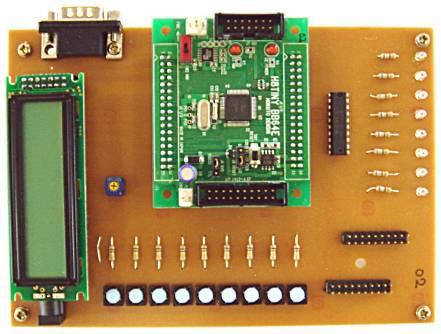

d)プログラム学習用の基板を40セット用意した。(図2)

e)リアルタイムOSの教材研究を進めた。企業から紹介をいただき、外部の専門的な研修にも参加することができた。

f)学校単独でa~eの作業を進めることは不可能だった。企業からの適切なアドバイスがあってこそ実現できた。

3:本年度4月から構想してきた教材を用いた授業を開始した。3年生を対象に通年で授業は座学175時間、実習36時間を実施した。

a)電子回路の設計・製作として、sw入力回路、LED駆動回路、DCモータ駆動回路の設計・製作を行った。

b)マイコン制御技術として、sw制御、LED制御、ブザー制御、LCD制御、外部割り込み、タイマ割込を学習した。(図3)

c)リアルタイムOS(ルネサステクノロジ社製SmalightOS)を使用して、タスク関連機能、状態遷移、プライオリティ、イベントフラグ、データキュー、セマフォなどを学習した。

d)構造化分析によるシステム設計手法を学習した。

4:10月からは、2年生にも基礎的なハードウェア、ソフトウェアの学習を開始した。

a)現3年生が学習に使用している基板(図2)を改良し、機能を増加して2年生用の学習基板を作成した。(図4)

b)2年生の授業時間は座学20時間、実習6時間である。

| 図1 学習環境 | 図2 学習用基板1号 |

|

|

| 図3 学習風景 | 図4 学習用基板2号 |

|

|

生徒のアンケート結果を以下に示す。

| ソフトウェア技術 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

|---|---|---|---|---|---|

| 集中して授業に取り組んでいる | 8 | 24 | 7 | ||

| 興味が持てる授業だ | 8 | 12 | 12 | 5 | 2 |

| 学習内容を理解できている | 6 | 12 | 20 | 1 | |

| 授業の内容が実践的だと思う | 14 | 17 | 8 | ||

| 将来役立つ内容だと思う | 10 | 11 | 13 | 4 | 1 |

| このような分野に興味がある | 8 | 6 | 16 | 6 | 3 |

| リアルタイムOSを用いるとシステムを開発しやすいと思う | 12 | 10 | 17 | ||

| 構造化分析を行うとシステムの見通しを立てやすいと思う | 14 | 15 | 10 |

| ハードウェア技術 | ○ | × |

|---|---|---|

| トランジスタによるモータ制御が理解できた | 33 | 3 |

| トランジスタによるLEDの制御回路が理解できた | 33 | 3 |

| トランジスタのスイッチングが理解できた | 25 | 11 |

| ハードウェア技術 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

|---|---|---|---|---|---|

| 集中して授業に取り組んでいる | 8 | 21 | 9 | ||

| 興味が持てる授業だ | 4 | 16 | 16 | 1 | |

| 学習内容を理解できている | 7 | 13 | 15 | 2 | |

| 授業の内容が実践的だと思う | 14 | 14 | 8 | 1 |

生徒の感想

・組込みシステムは、普段の生活でも応用されている分野なので、これからも重要性が増すと思う。

・構造化分析を行うことにより、システムの全体像をつかみやすくなる。

・構造化分析をするとプログラムを作りやすくなるのでしっかりできるようになりたいです。

・構造化分析をもっと早く教えてほしかった。

・構造化分析を行うと見通しを立てやすいが考えるのがめんどうくさい。

・中に難しいのもあるが、実用的でいいと思う。

・自分のわかっていることが目に見えるのはいいと思う。

・実際に回路を作ったりしながら授業が進められるのでわかりやすかった

・一つひとつが理解しやすくて、授業を受けていて楽だった。

・トランジスタの使い方や計算の仕方がわかった。

・興味を持ってトランジスタによる制御方法を学習できた。

・スイッチの入力回路やハードによるチャタリング防止回路に使われている電子パーツの働きを理解することができた。

・LEDをCPUのポートなどに接続して点灯させる回路やその設計方法について学習することができたので、機会があれば自分でもやってみたいと思った。

考察

1:ハードウェアについては、基本的な電子回路を自ら設計し、自ら製作する力を育成できるめどが立った。具体的な教育手法を確立できたことが今年度の成果である。また、 電子回路の製作は職員が想定した以上に時間がかかることも分かってきた。今後、これらをふまえ製作学習の内容について検討する必要がある。

2:ソフトウェアについては、CPUをH8に変更したことにより格段に実践的な学習ができるようになった。産業界で使われている技術とも直結するようになり、内容的にも工業 高校の授業として適したものとなった。

3:ソフトウェアでは、システムの設計として構造化手法を導入した。システムの設計を学習するためにはこの学習が必須であると考えて導入に踏み切ったが、果たして高校生にどこまで理解できるのか不安であった。基本的な内容ではあるが、高校生が設計に手を出せるようになったのは成果だと考えている。

今まで企業からご指導いただいたことを活かして、本年度は授業として形を整えることができた。今後取り組んでいきたい課題を次に挙げる。

今後の活動

1:来年度は2年の後半から学習を開始する。これにより、学習期間が1年から1年半に拡大する。この1年半のカリキュラムを完成させることが課題である。既存の学習内容を見 直すとともに、場合によっては、さらに高度な内容の導入を試みたい。

2:今年度の成果をふまえ、既存の科目を廃し、来年度から「マイコン基礎」、「デジタル回路技術」、「コンピュータ制御技術」という3つの学校設定科目を新設する。今回 開発した教材はこの科目内で学習していく。

3:まだ教師の技術的技量が充分で無い部分がある。今後、企業の支援を仰ぎながら教師の力量の向上を図りたい。

4:現在の学習内容では、生徒が難解と感じている部分がある。これらをわかりやすく伝えるための工夫が必要である。

関連リンク

公共ソリューショングループ

電話番号:026-224-0504

FAX番号:026-224-6233